-

診療科を探す

ひまわり編集部が聞く!Interview

- 三菱京都病院

- ひまわり編集部が聞く!

- 慢性腎臓病(CKD)のおはなし

慢性腎臓病(CKD)のおはなし

腎臓は「沈黙の臓器」と言われていますが、腎臓とはどのような働きがあるのでしょうか?

腎臓の働き、病気、生活とのかかわりなどについてひまわり編集部がきいてみました!

腎臓内科の働きにはどのようなものがありますか?

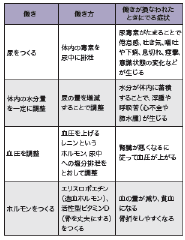

松井Dr: ひとことでいうと、腎臓は「水分と毒素を体外に排泄する」臓器です。大きく分けて4つの働きがあります。慢性腎臓病(CKD)になるとそのはたらきが損なわれることで症状があらわれます。働きと症状をまとめてみました。

CKDはある程度まで進行しないと自覚症状に乏しい病気です。CKDで強い症状が出るときは、透析が必要なほど悪くなっているときが多いので、表のような症状が出てからの対応では遅いこともあります。早めの対応ができるよう健康診断をしっかり受けてほしいですね。

慢性腎臓病の原因はなんですか?

天久Dr: 代表的な原因は高血圧、糖尿病などの生活習慣病、糸球体腎炎(IgA腎症など)、遺伝性腎疾患(多発嚢胞腎)などです。加齢にともない、腎機能が低下することもあります。また生活習慣の欧米化にともなって、糖尿病・高血圧・肥満症などの生活習慣病が増えてきていることも原因のひとつです。

慢性腎臓病と生活習慣の関連は?

天久Dr: 生活習慣の欧米化にともなって、糖尿病・高血圧・肥満症などの生活習慣病が増えてきています。糖尿病は糖尿病関連腎臓病という代表的な腎臓病の原因となります。高血圧、高脂血症、喫煙は動脈硬化による腎硬化症を進行させます。また、肥満による肥満関連腎症も近年増加傾向です。

慢性腎臓病の予防法を教えてください

天久Dr: 高血圧につながる塩分の摂取は避け、塩分控えめの食事を心がけてください。野菜や果物については、腎不全のない方は積極的にとるのが良いと思います。腎不全がある方は、かかりつけ医や栄養士の方と適切な量を相談してください。夏場など脱水になりやすい季節は水分摂取が必要です。運動習慣をつけることも予防につながります。また、腎臓に負担がかかる薬剤(ロキソニンなどの一部鎮痛薬など)やサプリメントがあることも知っておいてください。

慢性腎臓病の治療法はありますか?

松井Dr: さまざまな治療介入法がありますが、①CKDを起こした原因の疾患に対する治療と②CKDの進行を抑制する為の治療を分けて捉えます。

①については、糸球体腎炎(腎臓に炎症を起こす病気)に対して炎症を抑えるステロイドを使う治療や常染色体優性多発嚢胞腎(多数の尿細管が袋状になり拡大していく病気)の嚢胞の拡大を抑えるトルバプタンを使う治療が代表的です。

②については、すべてのCKDに共通した治療です。腎臓がおかれている環境を少しでもよくするために生活習慣を改善して負担をかけないようにすることです。

透析という治療をお聞きになった方もいるでしょうか。これは腎臓病を「治す」治療ではなく、腎機能を「代替する」治療です。治す治療ではないので、永続的におこなわないといけないのです。

最後に読者へメッセージをお願いします

天久Dr: 腎臓は症状がないのに重症のことがあります。慢性腎不全は治せない病気です。腎不全ではない状態で検尿異常時のみの早期の時点こそ治療の選択肢が多くなります。早期発見のためにも、健診を定期的に受けてください。

松井Dr: CKDは個人によって原因も治療もかなり異なります。ネットなどで調べても間違いやすいので、ご不安なことがあればお気軽にご受診ください。